© 2021 Daicel Corporation. ALL RIGHTS RESERVED.

メールマガジン

[Vol.093 2025年3月号]

Mail Magazine

本メルマガの「良い子はマネしないで」シリーズを掲載以来、もっとダイセル・キラルカラムをいたぶって、もとい可愛がってください、とのご要望を多数頂いています。改めて厚く御礼申し上げます。今回、ペンネーム、KC様から、“移動相pHや温度、圧力などを極端に振ったらどうなりますか?” とのリクエストを頂きましたので、今回は カラム取扱説明書に記載された推奨以上の圧力をかけたら、どうなるか? にチャレンジすることにしました。

使用したカラムは、“CHIRALPAK® IG” (0.46 cm I.D. x 25 cmL)です。

このカラム取説には “カラムを長くお使い頂くため、30MPa を超えない圧力でのご使用を奨めします。”

と記載されていますので、便宜上、本記事の中では、“IGカラム圧力上限を30MPa“として、話を進めさせていただきます。

さて早速、今回の“圧力かけ過ぎ試験”の条件は、下記の通りです。

【圧力かけ過ぎ試験条件】 通液溶剤種:2-プロパノール(IPA)、流量:2.2 mL/min.、温度:25℃

使用した装置は、島津製作所様製 “Nexera X2”です。カラムと装置を合わせた全体の圧力は91MPa、うち装置のみの圧力が36MPa だったので、カラム本体にかかった正味の圧力は55MPa(上限の約1.8倍)でした。

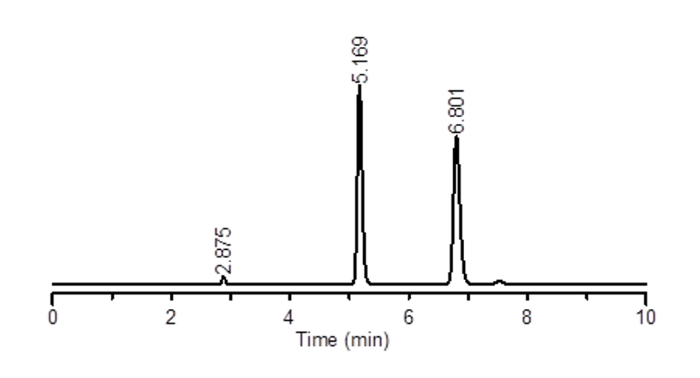

まずは恒例の試験開始前の初期性能評価です。クロマトグラムとその右横にクロマトパラメーター[保持時間(t)、分離係数(α)、分離度(R)、理論段数(N)、ピーク対称性(Ps)をお示しします。

【HPLC評価条件】

カラム:CHIRALPAK IG (0.46cmI.D. x 25cmL)

移動相:n-Hex/IPA = 90/10 <v/v> 流速:1.0 mL/min.、検出:UV 254nm 温度:25℃

評価サンプル:trans-Stilbene oxide (TSO) 打込み: 1.0 mg/mL(移動相) x 5µL コンディショニング:25分

t1:5.17, t2:6.80

α:1.71, R:9.42

N1:19,810, N2:18,406

Ps1:1.18, Ps2:1.20

その後、上記の試験条件で、“圧力かけ過ぎ試験”を実施しました。まず①IPA通液30分後(①0.5h)に初期評価と同条件で性能チェックを行いました。再びIPAを通液し、②1.5h、③4.5h、④10.5h、⑤22.5h、⑥46.5h、⑦83.2h(時間(h)はIPA通液の合計時間)毎に、計7回、同条件での性能チェックを行いました。

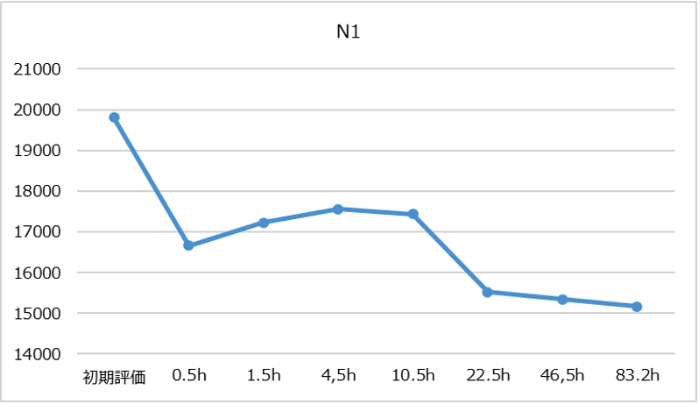

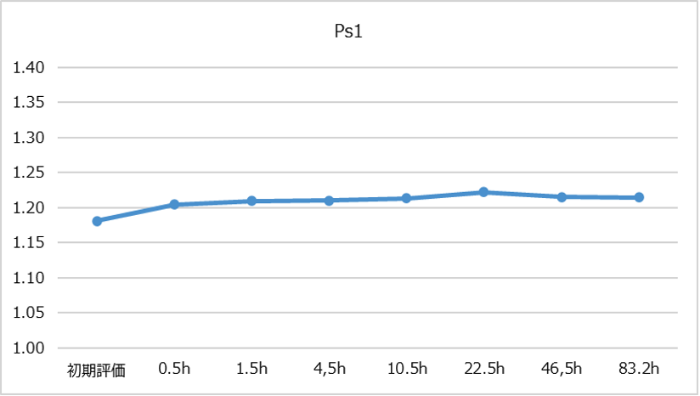

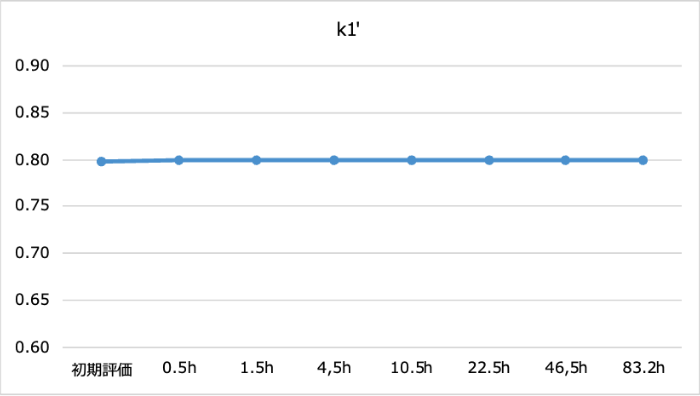

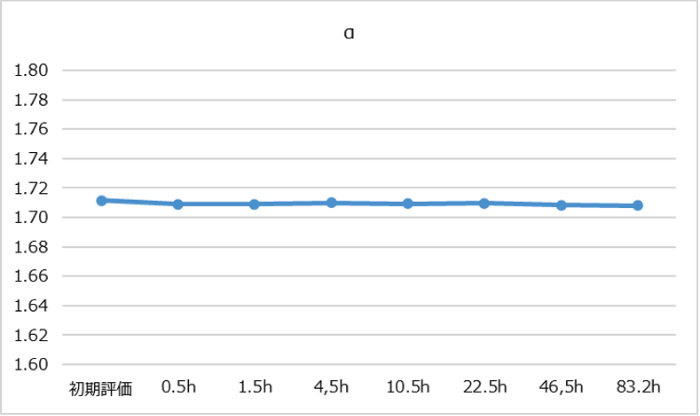

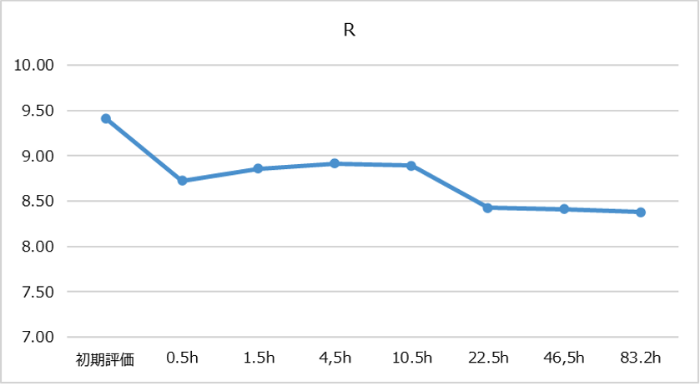

以下に、性能チェックの結果、第一ピークの理論段数(N1)、ピーク対称性(Ps1)、保持係数(k’1)、分離係数(α)、分離度(R)の推移を示したグラフをお示しします。なお、カラム自体の背圧はほぼ55Maで一定で、カラム圧力上昇は見られませんでした。

推移のグラフを見ると、結構、面白いことがわかりましたね。なお第2ピークの推移は第1ピークのそれとほぼ変わりませんでしたので第2ピークの結果は割愛させて頂きました。まず、理論段数(N1)は明瞭に低下(約25%低下)しましたが、最初にガクっと落ちて、しばらくそのままステイで、再び低下が見られました。今回は通液時間の間で均等に段数低下が起きたのではなかったようです。一方で、保持係数(k’1)、分離係数(α)は、全くと言っていいほど変化がありませんでした。このことは“充填剤の化学的性質には変化が起きておらず、充填状態に影響があったのではないか” と考えています。もう一つ、興味深いのはピーク対称性(Ps1)が、ほとんど変化しなかったことです。これは、ピークテーリングあるいはピークリーディング等のピーク形状異常が起きて、理論段数が低下したのではなくて、“単にピークが太くなった”ということなのですが、なぜ、このようなピークになったのか?ということについて上手く説明できる解釈、エビデンスは現在のところありませんが、今後、考えていきたいと思っています。最後に分離度(R)ですが、理論段数(N1)とよく似た傾向を示していましたので、理論段数低下に伴い、同様に低下したものと思われます。

改めて見てみると予想通り、圧力上限を超えて使用すると、カラム理論段数の低下が起きてしまうことが確認できましたが、この結果をご覧になっていかが思われますか? “圧力上限の2倍近くの圧力をかけても、1/4くらいしか悪くならないやん” でしょうか? いえいえ、僅か約3日半の通液でこのようなことになってしまうのですから、カラムの寿命を長く保って、お使い頂くために、取説記載の圧力上限未満条件にてのご使用頂けますよう、切に願う次第です。

★まとめ

取説記載の圧力上限(30MPa)を超えた条件(55MPa)で、キラルカラム通液試験を実施したところ、予想通りカラム理論段数の低下が証明されました。まあ、(何のために超えてはいけない圧力の値が取説に記載されていることを考えると)当たり前と言えば当たり前ことなのですが、僅か3日半の試験で、ここまでの低下が見られるとは、ちょっと予想外でした、保持係数や分離係数には何ら影響しない、ということは頭では分かっていても、こうやって実証されると、やっぱりそうなのですね、と改めて納得しました。皆さま 長くキラルカラムをお使い頂くために、どうか、圧力上限以上の力でカラムを押さないでやってください。決してフリではなく、本当に圧(お)さないでくださいね。

ペンネーム、KC様、ご提案、有難うございました、今回の圧力以外の項目も今後、チャレンジしたいと思います。更なるチャレンジのアイディアをお寄せ頂きたく、お願い申し上げます。

ファーマテックBU ライフサイエンス研究開発センター 所長 大西(あ)

協力:同・研究開発センター 元田

日本のレギュレーションとキラル医薬品

ライフサイエンス製品営業部 岡本

日本の規制は往々にして“追従型”という印象を持たれがちですが、ラセミ体医薬品からキラル体医薬品への移行に関しては、実は世界に先駆けて対応していたことをご紹介します。

かつて、医薬品の大部分はラセミ体でした。パーキンソン病治療薬のL-DOPAとD-DOPAの生体内での違いや、片方の対掌体に催奇性があることが知られていたサリドマイド事件はよく知られています。しかし、当時の医薬品開発においては、対掌体の違いやキラル体(片方の対掌体)を個別に開発することへの関心はそれほど高くありませんでした。

一般的には、1992年のアメリカ食品医薬品局(FDA)の声明がキラル体医薬品開発の転換点の一つとされていますが、実はそれより約10年前に、日本の「医薬品製造指針」が先駆けとなっていました。1983年には、この指針に「ラセミ体の医薬品は、各キラル体の吸収、分布、代謝、排泄を検討することが望ましい」との記載が追加され、1987年には「光学異性体の混合物については、旋光度による検討とクロマトグラフィーによる検討も行うことが望ましい」と明記されました。

「望ましい」という表現が使われていますが、これは対掌体を別々の化合物として扱うという日本の規制の基本的な考え方が世界に広まり、結果としてラセミ体医薬品からキラル体医薬品への転換を促進する要因となりました。欧米でキラルカラムを紹介した際、日本の規制について話すと、研究者からは「科学的には理解できるが、開発スピードが遅れるのではないか」と驚かれることもありました。また、若手研究員の中には「日本で新薬の上市をやめたほうがいいのではないか」という厳しい意見や、「その規制の話は本当か」と質問されることもありました。

1988年に開催されたキラル医薬品に関する国際会議では、日本の規制が最も進んでおり、ヨーロッパは声明レベルにとどまり、アメリカはまだ何もない状況であると報告されています。*1

さらに、1992年のFDAの声明*2では、立体異性体の混合物(主にラセミ体医薬品)の場合には、その理由と、各異性体が薬物の安全性と有効性にどのように寄与するかの情報提供を製薬企業に求めました。その結果「すぐにラセミ化する」や「片方のキラル体が副作用を軽減する」などの明確な理由がない限り、説明が難しいため世界的にキラル体医薬品開発が主流となっていきました。

時代が進み、現在ではキラル体医薬品は一般的になっています。こうした流れの中で、私たちのキラルカラムも研究開発に少なからず貢献できているのではないかと考えています。

参考文献

- *1 PHARM TECH JAPAN VOL.5 No.10(1989) 「光学活性体薬物の開発;国内外の状況」 三共株式会社分析代謝研究所 進藤英世

- *2 Policy Statement for the Development of New Stereoisomeric Drugs 1992年5月19日 Federal Register: 57 FR 22249

ENGLISH

ENGLISH